湖北日报全媒记者 崔逾瑜 通讯员 王孝刚 陈迪林

金秋时节,棉桃缀满枝头,迎来丰收时刻。

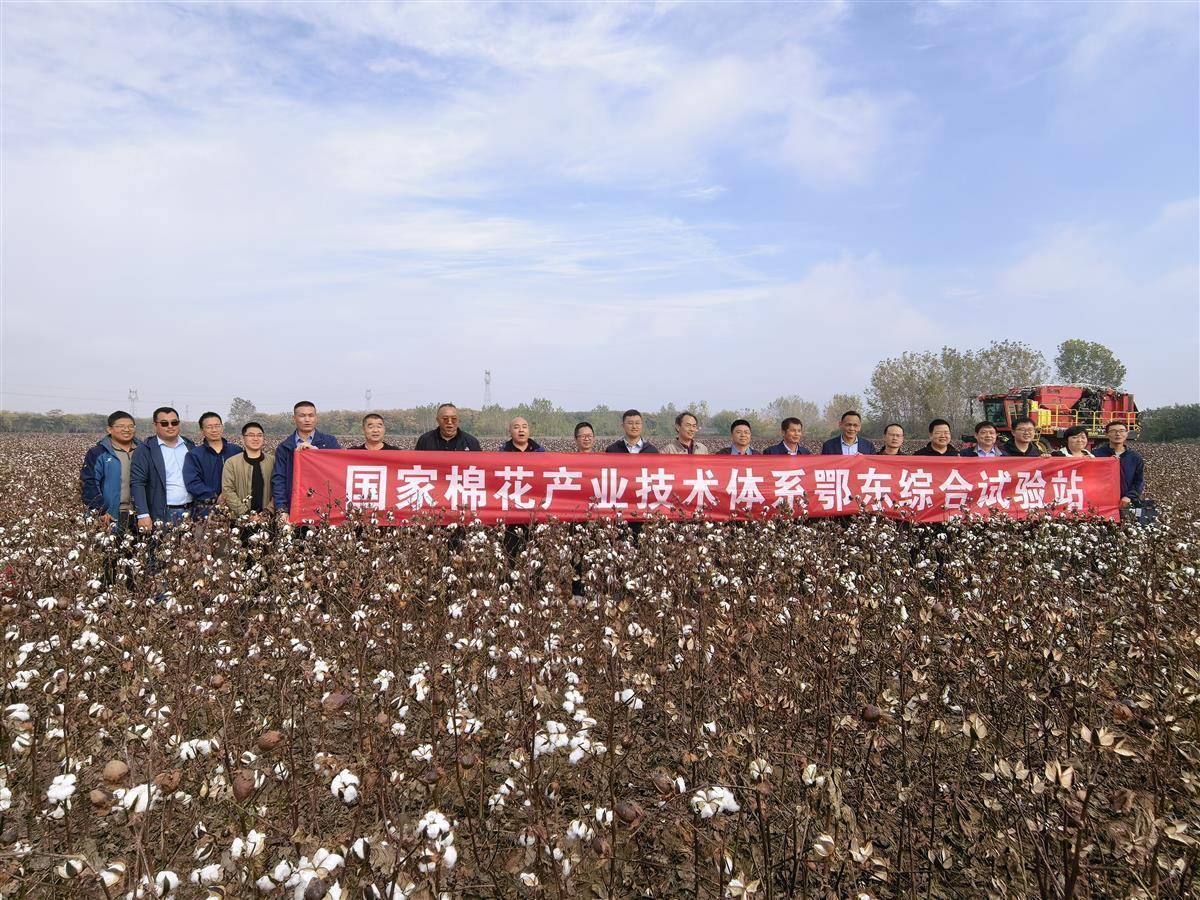

10月31日,湖北省棉花机械采收现场观摩暨技术培训会在黄冈市黄州区召开。陶店乡袁家铺村550亩棉花新技术示范基地,两台大型采棉机在棉田里来回穿梭,吞棉吐絮,拉开全省机械化采收棉花的大幕。

棉田丰收,机声隆隆

棉田丰收,机声隆隆

“我们忙死累活,一人一天才采100斤左右,这大家伙一个小时就能采一二十亩!”棉田里,几位采棉女工啧啧称叹。

当前,我省大力推广机采棉,面积为1万亩。比起人工采收,机械采棉不仅效率大幅提升,同时能有效减少棉朵在采摘、搬运过程中的挤压、破损、掺杂等现象,保障棉花纤维品质,提高售卖价格。

机采棉效率大幅提高

机声隆隆,棉田似雪,煞是好看。黄冈市农业技术促进中心种植业发展科余细俊介绍,该示范棉田前茬为小麦,麦后种植品种为张献龙院士团队选育的“华棉2270”。“华棉2270”生育期100天左右,株型矮小紧凑,结铃集中,对化学调控剂敏感,方便机收,且耐高温。通过集成机械播种、增加密度、简化施肥、合理化控、病虫害防治、催熟脱叶、集中采收等棉花轻简高效和全程机械化生产技术,实现省工省时、提产增收。据田间调查显示,该棉田亩种植密度6300株、单株成铃12.4个,理论籽棉亩产273公斤。

示范田集成棉花轻简高效和全程机械化生产技术

黄冈是我省重要的棉花生产基地,植棉历史悠久。据黄冈市农业农村局副局长蔡智桂介绍,自2020年以来,该市棉花种植面积稳步回升,目前已恢复至35万亩左右。其中,棉花轻简栽培技术模式示范面积累计达3万亩,每亩可为棉农增收200-300元。

棉花产业是湖北的传统优势产业,承载着国家战略物资安全、棉农增收致富、纺织服装产业链稳定的三重使命。受人工成本高企、比较效益下降等因素影响,我省棉花生产面临着严峻挑战。

张献龙院士团队选育的“华棉2270”

“实践证明,大力发展机采棉、推动生产全程机械化,是稳定恢复棉花种植面积、实现产业转型升级的必由之路和根本出路。”湖北省农科院党委委员、副院长梅书棋坦言。

作为全省农业科技创新主力军,省农科院近年来联合全省产学研力量,在棉花全程机械化生产技术攻关与示范推广方面取得了突破性进展。该院自主培育的“EZ9”“ZD2040”等早熟丰产机采棉品种通过国家审定;集成的“长江流域机采棉规范化栽培技术”和“机采棉集中成铃调控核心关键技术”入选农业农村部棉花主推技术;2022年,在仙桃建成长江流域首条机采棉清花加工一体化生产线,实现了从种植到加工的全程机械化闭环。全省示范规模从最初几十亩、几百亩,发展到如今的单一种植主体超千亩规模,核心示范区籽棉亩产稳定在200公斤以上。示范区域从江汉平原扩展到鄂北棉区,实现了全省主产棉区全覆盖。

“棉花院士”张献龙

“棉花院士”张献龙

中国工程院院士、华中农业大学教授张献龙欣喜地见证了这场丰收,点赞湖北机采棉示范种植成果。他表示,当前,我国棉花面临着全球变暖、化纤替代等多重挑战,在一定程度上抑制了棉花需求的增长。一方面,棉花作为天然纤维,是环保消费趋势下的主力军,具有不可比拟的优势;另一方面,要加强农工融合,加快构建从研发生产、机械化管理到轧花、纺织的棉花全产业链,不断提高生产效率,从而保障棉花优质高产。

久联优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。